限定提供データで守る!

AIの初心者

先生、「限定提供データ」って、みんなで集めたデータなのに、なぜ「営業秘密」にならないんですか?

AI専門家

いい質問だね。みんなで集めたデータ、つまりコンソーシアムなどで共有されるデータは、すでに複数の人が知っていることになるので、秘密として守られているとは言えなくなるんだ。だから「営業秘密」としては扱えない可能性が高いんだよ。

AIの初心者

なるほど。じゃあ、どうやって守るんですか?

AI専門家

そこで「限定提供データ」の出番だ。これは、不正競争防止法で守られている。ただし、誰でも守られるわけではなく、限られた人にだけ提供していること、たくさん集めていること、そしてコンピューターなどでしっかり管理していること、この3つの条件を満たす必要があるんだよ。

限定提供データとは。

人工知能に関わる言葉である「限られた人にだけ渡す情報」について説明します。みんなで集まって使う情報(例えば、企業グループで共有する情報など)は、秘密として扱われることはありません。つまり、企業秘密として守られることはないかもしれません。このような情報は、不正競争を防ぐための法律では「限られた人にだけ渡す情報」として守られます。限られた人にだけ渡す情報として守ってもらうためには、限られた人にしか渡していないこと、たくさん集めた情報であること、そしてコンピューターなどで管理していること、この三つの条件を満たす必要があります。

知っておくべき、限定提供データ

近頃、会社同士で協力して研究したり情報を共有することが増えてきました。そのため、自分たちの作った技術や集めた情報を守ることが、会社にとって更に大切になっています。どのように情報を守るかは、会社の強さに関わるからです。昔から、大切な情報は社外秘として守られてきました。しかし、複数の会社が一緒に活動する場では、みんなで使う情報が広く知られてしまうことがあり、社外秘として守れない場合が増えてきました。このような状況を受けて新しく出てきたのが「限定提供データ」という考え方です。これは、不正競争を防ぐための法律に基づいた制度で、社外秘としては守れない情報も、一定の条件を満たせば守ることができるようにしました。「限定提供データ」は、新しい事業の進め方や技術の進歩を促す上で大切な役割を果たします。会社はこの制度をきちんと理解し、うまく使うことで、大切な情報を守り、他社に負けない強みを作ることができます。

では、具体的にどのような情報が「限定提供データ」として認められるのでしょうか?まず、その情報は秘密にされている必要があり、かつ、お金をかけて集めたり整理したりしたものである必要があります。例えば、顧客の購買情報や、独自に開発したアルゴリズムなどが該当します。また、情報にアクセスできる人を制限し、秘密を守るための対策を講じていることも重要です。契約書で情報の利用範囲を明確に定めたり、アクセス制限を設けたりするなどの対策が必要です。さらに、情報を受け取った側が、それを不正に利用したり、他の人に漏らしたりしないように、しっかりと管理する必要があります。これらの条件を満たすことで、貴重な情報を「限定提供データ」として守り、競争での優位性を保つことができるのです。きちんと準備をして、この制度を有効に活用することで、安心して共同研究や情報共有を進め、新たな価値を創造していくことができるでしょう。

営業秘密との違いとは

商売上の秘密を守るための仕組みとして、従来から営業秘密というものがあります。これは、他社に知られていない技術や販売戦略といった情報で、会社にとって価値のあるものです。ただし、営業秘密として認められるには、秘密としてきちんと管理されていること、事業活動に役立つ情報であること、そして一般には知られていないことの三つの条件を満たす必要があります。

近年、企業同士が協力して新たな商品やサービスを生み出す動きが活発になっています。このような共同開発の場では、参加企業間で様々な情報を共有することが不可欠です。しかし、複数の会社で情報を共有すると、どうしてもその情報は広く知られることになり、前述の営業秘密の条件である「一般には知られていないこと」を満たせなくなる可能性が高まります。

そこで登場したのが、限定提供データという考え方です。これは、共有する相手を特定の範囲に絞ることで、秘密として保護しようというものです。営業秘密とは異なり、広く知られていないという条件を満たさなくても、秘密として管理されている限り、保護の対象となる点が大きな特徴です。

例えば、新しい部品を共同開発する際に、設計図などの重要な情報を一部の協力会社とのみ共有する場合を考えてみましょう。この情報は、参加企業間では共有されているため、厳密には一般には知られていないとは言えません。しかし、秘密保持契約などを結び、適切に管理されているならば、限定提供データとして保護することが可能です。

このように、限定提供データは、営業秘密では守ることが難しい共同開発におけるデータなどを保護する新たな手段として、近年注目を集めています。企業間の連携がますます重要となる中で、限定提供データの活用は、イノベーションの促進と競争力の強化に大きく貢献するものと期待されています。

| 項目 | 営業秘密 | 限定提供データ |

|---|---|---|

| 秘密管理 | 必須 | 必須 |

| 事業活動への有用性 | 必須 | 明記なし |

| 非公知性 | 必須 | 不要 |

| 共有範囲 | 限定的であるべき | 特定の範囲に限定 |

| 保護対象 | 技術、販売戦略など | 共同開発におけるデータなど |

| 状況 | 従来から存在 | 近年注目 |

三つの重要な要件

情報を独占して提供することで利益を守るための制度を利用するには、三つの大切な条件を満たす必要があります。この三つの条件を一つずつ丁寧に説明します。

まず一つ目は、提供を制限することです。これは、情報を誰にでも公開するのではなく、特定の相手だけに提供することを意味します。誰にでもアクセスできる状態では、この制度の保護を受けることはできません。契約書などで、情報の利用範囲や提供先を明確に定めておくことが重要です。例えば、契約期間や利用目的、情報の複製や再配布の禁止などを具体的に記載することで、情報の流出を防ぎ、提供を制限することができます。

二つ目は、情報の収集や整理に、多大な費用や労力がかかっていることです。誰でも簡単に集められるような情報や、公開されている情報をそのまままとめただけでは、この条件を満たせません。独自の視点で分析したり、使いやすい形に加工したりするなど、付加価値をつけるための努力が必要です。例えば、市場調査に多額の投資を行い、独自の分析手法を用いて将来の市場動向を予測したデータなどは、この条件を満たす可能性があります。重要なのは、時間と費用をかけて、独自の価値を生み出していることを示すことです。

三つ目は、コンピュータなどを用いて、適切に情報を管理することです。具体的には、アクセス記録を残したり、情報を暗号化したりするなど、不正アクセスや情報の漏洩を防ぐための対策が必要です。誰がいつどのような情報にアクセスしたかを記録することで、問題発生時の迅速な対応が可能になります。また、情報を暗号化することで、たとえ情報が流出したとしても、内容を読み取られないようにすることができます。これらの対策を行うことで、情報を安全に管理し、保護することができます。

これらの三つの条件をすべて満たすことで初めて、情報を独占して提供することで利益を守るための制度の保護を受けることができます。企業はこれらの条件を満たすための仕組みを整え、適切な情報管理を行う必要があります。そうすることで、貴重な情報を守り、競争力を維持していくことができるでしょう。

| 条件 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 提供を制限する | 情報を特定の相手だけに提供する。契約書などで情報の利用範囲や提供先を明確に定める。 | 契約期間、利用目的、情報の複製や再配布の禁止などを契約書に記載する。 |

| 情報の収集や整理に多大な費用や労力がかかっている | 誰でも簡単に集められる情報ではない、独自の視点で分析、加工し付加価値をつける。 | 市場調査に多額の投資を行い、独自の分析手法を用いて将来の市場動向を予測したデータ。 |

| コンピュータなどを用いて、適切に情報を管理する | アクセス記録を残したり、情報を暗号化したりするなど不正アクセスや情報の漏洩を防ぐ対策をする。 | アクセス記録の保存、情報の暗号化。 |

不正競争を防ぐために

貴重な情報である限定提供データは、不正競争防止法という法律によって守られています。この法律は、正しくない方法で限定提供データを取ったり、使ったりすることを防ぐためのものです。具体的には、こっそりデータを盗み取ったり、秘密を守る約束を破って使ったりする行為が禁じられています。

秘密を守る約束とは、秘密保持契約のことです。業務委託や共同研究などの場面で、相手方に自社の機密情報を提供する際に、その情報が第三者に漏洩したり不正に使用されたりすることを防ぐために締結します。この契約に違反して情報を使用した場合も不正競争にあたります。

不正競争によって損害を受けた企業は、加害者に対して損害を賠償するように請求することができます。また、加害者による不正行為を止めるように裁判所に求めることも可能です。これは差止請求と呼ばれ、将来発生する損害の発生や拡大を防ぐために有効な手段です。

限定提供データは、他社にはない独自の価値を持つ情報であり、企業の競争力の源泉とも言えます。この貴重な財産を守ることは、企業の成長にとって欠かせません。不正競争防止法を正しく理解し、活用することで、これらの情報を適切に守り、公正な競争ができる環境を維持していくことが、すべての企業にとって重要です。データの管理体制を見直し、従業員への教育を徹底することで、不正競争のリスクを低減し、健全な事業活動を維持していくことができるでしょう。 不正競争は、企業だけでなく市場全体の健全な発展を阻害するものです。関係者全員が、法令遵守の意識を高め、公正な競争環境の維持に努める必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 限定提供データ | 不正競争防止法で保護される貴重な情報 |

| 不正競争防止法 | 不正な方法で限定提供データの取得・使用を禁じる法律 |

| 不正競争の例 | データの盗取、秘密保持契約違反 |

| 秘密保持契約 | 機密情報の漏洩・不正使用を防ぐための契約 |

| 損害を受けた場合の対応 | 損害賠償請求、差止請求 |

| 限定提供データの重要性 | 企業の競争力の源泉、企業の成長に不可欠 |

| 不正競争の影響 | 企業だけでなく市場全体の健全な発展を阻害 |

| 対策 | データ管理体制の見直し、従業員教育の徹底、法令遵守意識の向上 |

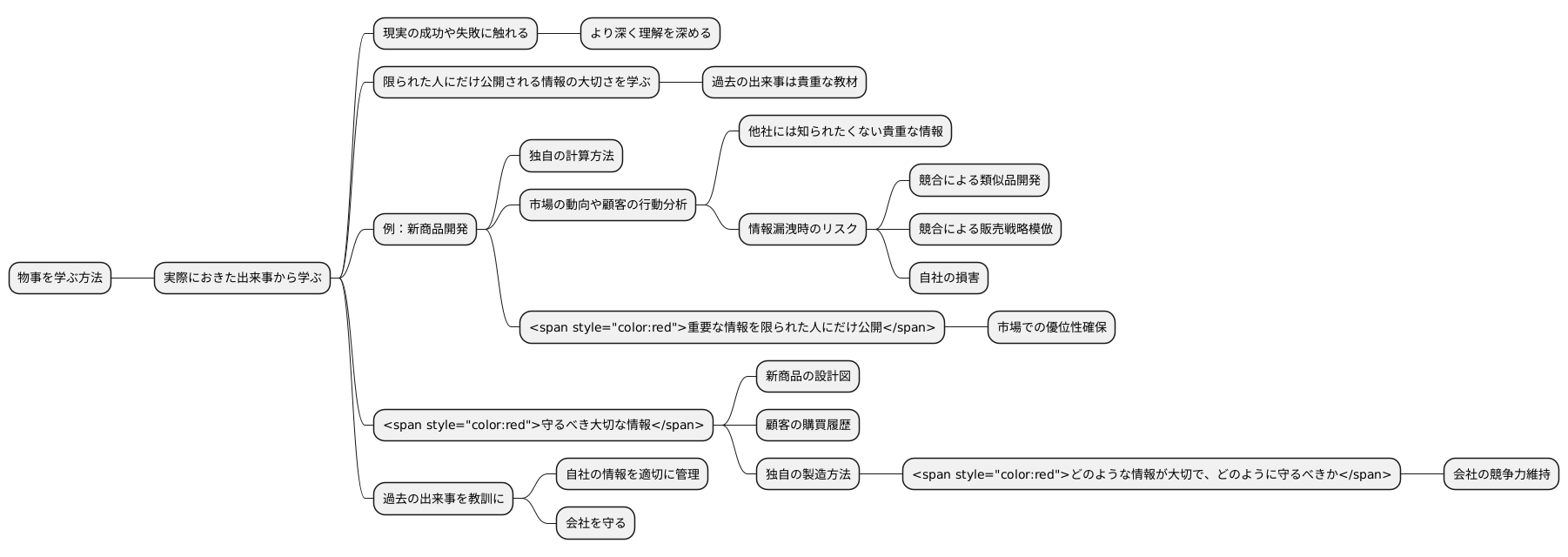

事例から学ぶ重要性

世の中には、様々な物事を学ぶ方法がありますが、実際におきた出来事から学ぶことは、とりわけ大切なことです。机上の空論ではなく、現実の成功や失敗に触れることで、より深く理解を深めることができます。特に、限られた人にだけ公開される情報の大切さを学ぶ上で、過去の出来事は貴重な教材となります。

例えば、ある会社が新しい商品を開発したとしましょう。この会社は、多額のお金と時間をかけて、独自の計算方法を作り、市場の動向や顧客の行動を分析できる仕組みを開発しました。この分析結果は、他社には絶対に知られたくない、とても貴重な情報です。もし、この情報が不正に漏れてしまったら、競争相手はその情報を元に、類似品を開発したり、販売戦略を立てたりする可能性があります。そうなれば、この会社は大きな損害を被ることになります。

この会社は、重要な情報を限られた人にだけ公開することで、このような事態を防ぎました。他社に真似されることなく、市場で優位に立つことができたのです。これは、限られた人にだけ公開される情報が、会社の大切な財産を守る上で、いかに重要かを示す好例です。

自分の会社にも、同じように守るべき大切な情報があるはずです。それは、新商品の設計図かもしれませんし、顧客の購買履歴かもしれません。あるいは、独自の製造方法かもしれません。これらの情報は、他社に知られてしまうと、会社の競争力を弱めることに繋がります。だからこそ、どのような情報が大切で、どのように守るべきかを、常に考え続けなければなりません。過去の出来事を教訓に、自社の情報を適切に管理し、守っていくことが、会社を守ることに繋がります。

これからのデータ保護

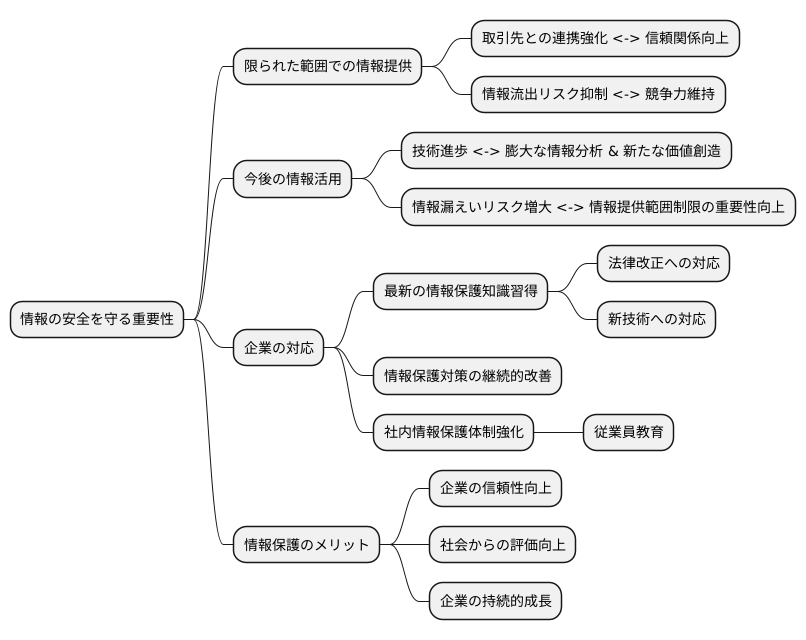

情報の価値がますます高まる現代において、情報の安全を守ることは企業活動の土台となる重要な取り組みです。これまで企業秘密として守られてきた情報以外にも、様々な種類の情報資産を守る必要性が高まっています。その中で、限られた範囲でのみ情報を提供する仕組みは、新たな情報保護の方法として注目を集めています。

限られた範囲で情報を提供する仕組みは、取引先との連携を強化する上で大きな効果を発揮します。重要な情報を共有することで、互いの信頼関係を深め、より良い協力関係を築くことができます。同時に、情報の流出リスクを抑えることで、自社の競争力を守ることができます。

今後の情報活用は、これまで以上に広がりを見せると予想されます。人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術の進歩によって、膨大な量の情報を分析し、新たな価値を生み出すことが可能になります。しかし、同時に情報漏えいのリスクも高まるため、限られた範囲で情報を提供する仕組みの重要性はさらに増していくでしょう。

企業は、常に変化する情報保護の状況に注意を払い、最新の知識を身につける必要があります。法律の改正や新たな技術の登場など、情報を取り巻く環境は常に変化しています。そのため、継続的に情報を収集し、自社の情報保護対策を改善していくことが不可欠です。また、社内の情報保護体制を強化し、従業員一人ひとりが情報の重要性を理解し、適切に扱うことができるよう教育することも重要です。

適切な情報保護対策を実施することは、企業の信頼性を高め、社会からの評価を高めることにつながります。情報漏えいは、企業の評判を大きく損ない、事業活動に深刻な影響を与える可能性があります。だからこそ、情報保護は、企業の持続的な成長にとって欠かせない要素と言えるでしょう。限られた範囲で情報を提供する仕組みは、未来の事業活動において重要な役割を担うと考えられます。企業は、常に最新の情報に目を向け、適切な対策を講じることで、激しい競争を勝ち抜くことができるはずです。